华讯网常州1月6日电(杨黎 通讯员 常民轩)今日,华讯网从常州市民政部门公布的常民救〔2024〕6号文件了解到,为充分彰显常州城市温度,进一步加大对非本地户籍人员因灾、因祸、因病或因失业导致基本生活困难的救助帮扶,持续擦亮“常有众扶”民生名片,该市民政局与市慈善总会联合开展2025年常州市非本地户籍人员“临时救助+慈善救助”联动救助项目。

一、救助对象及范围

常州市范围内,符合临时救助条件或临时遇困的非常州户籍的家庭或个人。

二、实施时间

2025年1月1日—2025年12月31日。

三、办理流程

(一)联动救助。各地在江苏省社会救助业务信息系统内完成非本地户籍人员临时救助审批,通过数据回流,在智慧大救助管理服务平台生成预警信息,市慈善总会于5个工作日之内在智慧大救助管理服务平台中按要求完成审批,并给予相应救助待遇。对于市救助管理站发现或受理的在常临时遇困非本地户籍人员,按照“属地管理”原则,第一时间向遇困对象居住地或急难发生地所在镇(街道)联系,反映遇困对象相关情况,符合联动救助条件的,由相关镇(街道)实施,市救助管理站做好备案。

(二)直接救助。针对特殊情况,可由市救助管理站通过智慧大救助管理服务平台填报《常州市非本地户籍人员慈善救助申请表》,完成相关初审后及时推送至市慈善总会直接予以救助,并给予相应救助待遇。

联动救助与直接救助不得重复享受。

四、救助标准

联动救助标准(金额)按照“临时救助+慈善救助”1:1配比原则,不低于月低保标准的2倍,不超过月低保标准的24倍;直接救助标准(金额)不低于月低保标准的1倍,不超过月低保标准的12倍。按上述救助标准上限实施救助后,基本生活仍不能缓解的重特大困难家庭,可采取“一事一议”方式,根据具体情形,适当提高救助额度。

五、工作要求

(一)加强组织领导。各地要高度重视非本地户籍人员临时救助工作,切实发挥“急难型”救助作用,要善于总结好的经验做法,强化救助力度,主动加强政府部门与慈善组织之间的协调配合,形成工作合力。鼓励多方、多级、多渠道救助帮扶,尽力减轻在常“非本地户籍人员”遇困的生活压力。

(二)优化联动机制。要加强与12345政务、110警务、120急救等热线的联动机制,畅通“救急难”渠道。镇(街道)、村(社区)在发现或者接到有关部门、社会组织、公民个人提供的救助线索后,应主动核查情况,做到早发现、早介入、早救助,提高救助的应急性、时效性。

(三)强化资金保障。各地要不断完善临时救助资金筹集机制,全面建立镇(街道)临时救助备用金制度,实行年初预拨,年中补充,年终结算。非本地户籍人员慈善救助资金由市慈善总会从捐赠资金中筹集,纳入年度预算,专款专用。

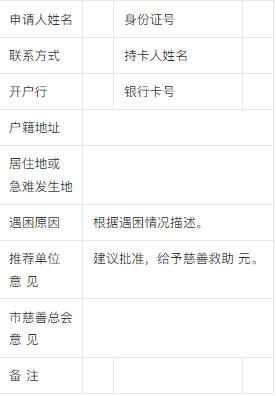

常州市非本地户籍人员慈善联动救助登记表

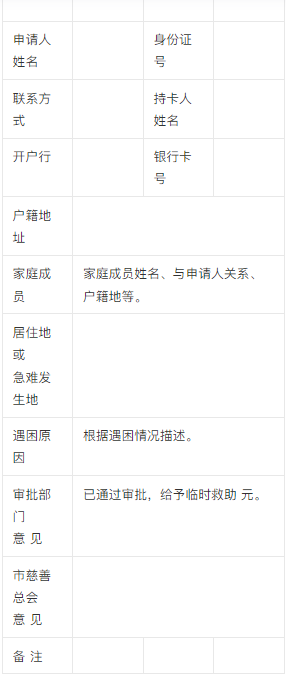

常州市非本地户籍人员慈善直接救助申请表